未知の領域に挑み

未来を先導する4専攻体制

不確実な時代の

羅針盤となる、科学技術。

21世紀も第1コーナーを過ぎた今、世界はますます混迷を深めています。日本の現状を振り返れば、人口減や低成長など、これまでの前提が成り立たなくなってきています。そのような不確実な社会情勢において、確かな科学技術に基づいて日本および世界の持続的な発展に貢献することができる理工学教育研究の重要性は高まるばかりです。慶應義塾大学大学院理工学研究科は、その理念を「多様性を重視しつつ、科学技術の専門性を活かして未知の領域に果敢に挑戦し、社会を先導できる教育研究を行う」ことと再定義しました。そしてその理念のもと、構成員となる教員および学生の専門性を磨きつつ、基礎から応用までのあらゆるレベルにおける交流を通じて、科学技術そのものの発展とその無限の応用展開を目指して進んでゆきます。

専門を極める。

交流の壁は、ない。

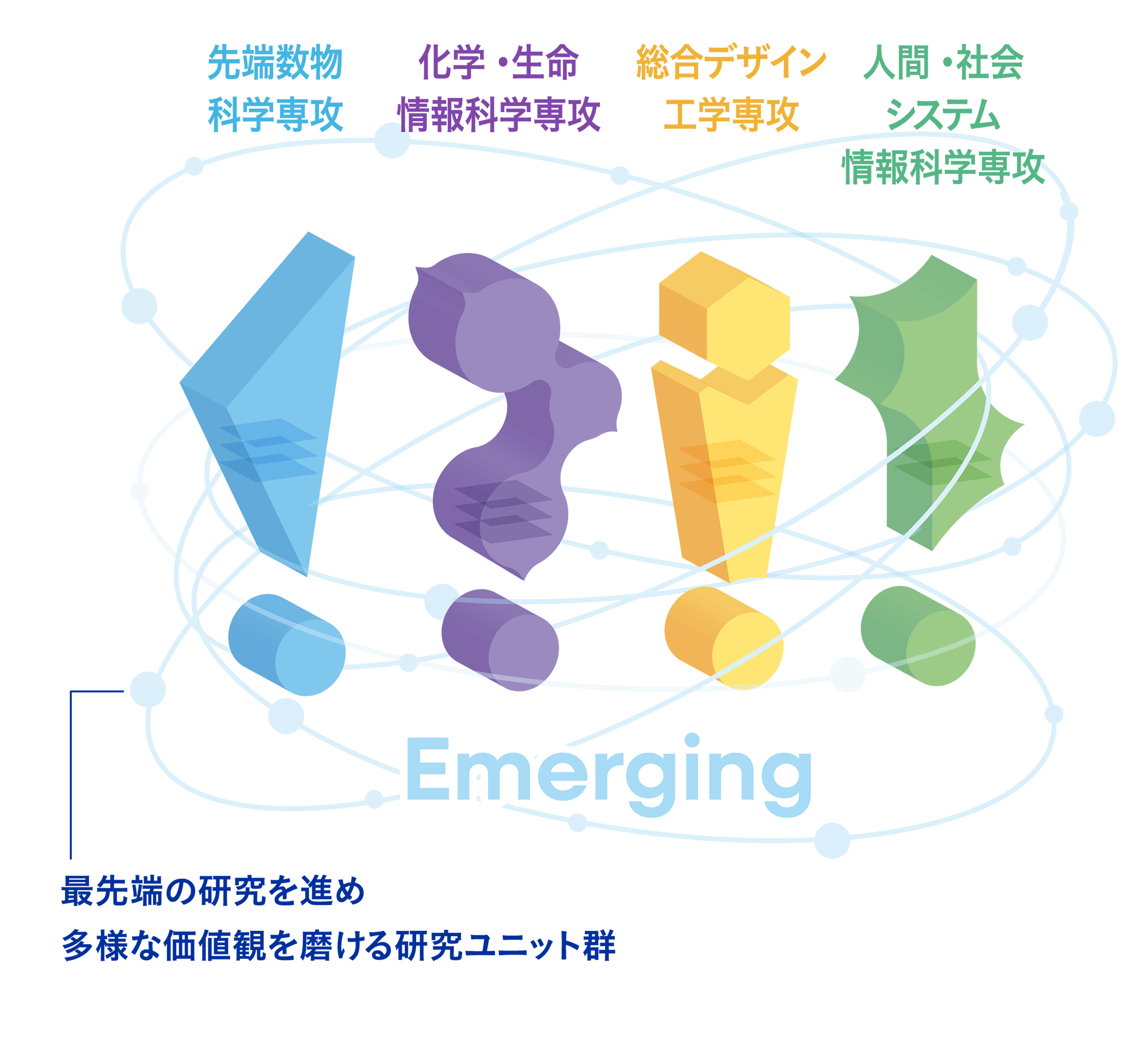

慶應義塾大学大学院理工学研究科は、1953年の大学院開設以来(当時は工学研究科)、学部(学科)と大学院(専攻)が直結している形をとっていました。これを2000年の改革により、学部と大学院を完全に独立させ、大学院においては研究分野を横断するトランスディシプリナリな教育を行うため、基礎理工学専攻、総合デザイン工学専攻、開放環境科学専攻、の3専攻に再編しました。この改革は当時としては画期的な試みであり、分野縦割りの組織構造を崩し、新たな教育研究分野の創成において大きな成果を上げてきました。一方で情報通信技術の飛躍的な発展により膨大な情報が一瞬にして全世界に伝わるようになった現代社会においては、簡単には模倣できない真の専門性の価値が極めて重要になってきています。同時に、真に価値のある科学技術であれば、従来では想像もできなかったほどの短期間で世界に認識され社会に実装される時代でもあります。今回の改革では、シンプルな組織構造と多様な交流を促す仕組みを両立させ、科学技術研究の真の価値を創造し、その成果を全社会に伝えることを目指しています。